|

|

|

|

|

|

| 以前「研説」誌上の四コマ漫画で活躍した余舫雲竹斎の言いたい放題のコラムです。 | |||

| ■最新版 ■その1 | |||

|

■墨汁の罪過 先ずは左の写真をご覧下さい。まるで葱坊主が残バラ髪にでもなったような様子でしょう。これが、近代日本の名筆匠として名高く、日下部鳴鶴先生など早々たるお歴々がこのひとの筆でないと揮毫しなかったという先代・温恭堂得尹の精製品なのですから、開いた口が塞がらないというもの。要は、この名筆を日本の墨汁なんぞを用いて、そのままほったらかしにしたため、かく有様となった次第なのでしょう。バリっと張った残バラ髪は、ちょっとやそっとではもとに戻らず、まるでボンドで固めたようで、如何ともしがたいところでしたが、そこはそれ、こちらも文房四宝に関わる身ですので、意地と根性でどうにかこうにか使える状態に。それが、下の写真です。筆管といい、毫といい、なんとも風格のある逸品と相成りました。 後日、北京で光緒年間に宮中へ召された名筆匠が作った筆というのを見る機会に恵まれたのですが、なんとその筆はこの先代・温恭堂の筆と瓜二つ。あらためて、唐風をよく学んでいた当時の日本人の力量に感服しきりとなったのでした。 どうか、これをお読みの皆様も、よい筆に和墨や墨汁を用いたときは、くれぐれもよく洗うように心がけてください。 |

|

■本は甘いかしょっぱいか? 私事ですが、先般、東京の寓居を引越しました。その時、我ながら感心したのが、書籍の量の多さ。運んでも運んでも、一向に片付かないしまつです。その後直ぐに、北京に渡航したのですが、北京の仮寓に目をやれば、やはり書籍の山。それもそのはずで、私が北京に来るようになって、もっとも喜んだのが、中国書籍を原価で買えることだったのですから。で、いかばかりの量があるかと、整理を始めてこれまた気づいたのですが、中国の書籍のうち、文字がメインのものは、重さが思いの外軽いのです。どうも、竹紙をつかっている故なのでしょう。それに対して、写真がメインの豪華本の重いこと重いこと。 そこで、つらつら考えて、今後は写真メインの豪華本は、あまり購入しないようにしようと決めたのです。が、しかし・・・そう決めた翌日、なじみの本屋のおばさんが、チョイチョイと手招きしています。何だとばかり行ってみると、『文房四宝・紙硯』、『文房四宝・筆墨』なんぞという、二冊の豪華本を持ち出してきたではありませんか。この書籍、北京故宮に入っている文物をカラー写真に収めたシリーズ物の一つで、以前から見たいと思っていた文房四宝が、なかなか綺麗に掲載されています。むっ、むっ、むぅぅと、唸った挙句、昨日の決意もどこへやら、師匠や知人の分も含め、大量購入する破目に。 結局、一人で運ぶのも容易ではなく、近場にあった知り合いのお店に一時預かってもらうことにしたのですが、我ながら一体全体何をやっているのやら(苦笑) |

|

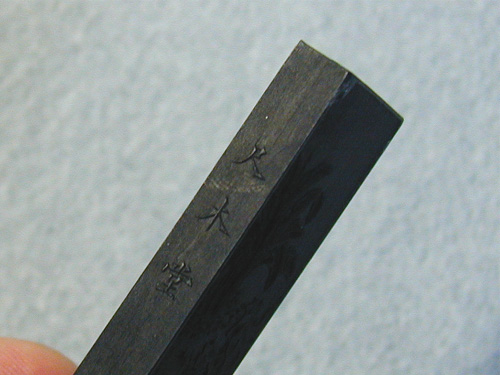

■鶏毛筆 筆の材料に使われる毛というのは、色々なものがあります。山羊やイタチ、狸や兎や馬など動物は勿論、竹や藁や木といった植物ものまで、多種多様。民国の筆匠の価格表を見てみると、羊毫(山羊)、紫毫(兎)、狼毫(イタチ)など、御馴染みの名前が並んでいます。そんな中に、今ではちょっと馴染みのない鶏毫の名が。。。随分昔に日本で鳥の羽を使った筆を手に入れたことがあります。なんの鳥だかはわかりませんでしたが、鳥の羽ですから羊毫などとは随分趣が違い、特殊な文字を書く筆なのだと思いました。中国に来て、民国ものの実用小筆の中に、鶏狼毫という筆を見つけました。実際に使ってみると、なかなかの書き味です。しかし、見た目にはどれが鶏の毛なのか、皆目見当がつかず、全く違和感なく狼毫と一体になっているので、“にわとり”とは名ばかりで別のものなのかしれないと訝っていました。 ところが今回、ひょんなことから純鶏毫の筆を手に入れることが出来ました。作った筆匠は蘇州に1900年代からあった陸益元堂。筆の名前は、「定製鶏穎」とあり、「定製」とは店の定番商品であったことを示しています。筆管にはさらに注文主の名前まで記されていて、わが身の幸運に感謝感激雨霰。 で、肝心の毛はというと、紛れもなく鶏です。どうやら、鶏の胸の辺りの毛のいい部分を厳選し、筆先が整うようにい按配して作られているようです。未使用の状態ですが、些か黒く見えるのは、この鶏自体の体色なのでしょう。とすると、鶏の種類も、われわれ御馴染みのブロイラーとは違うのかも知れません。手で触った感じは非常に柔らかく繊細で、羊毫をもう少し潤いを持たせて軟らかくした感じです。これならば、ちゃんとした文字も書けるはずと、中国の先人の知恵と技術に感服した次第。まったく、この世界は奥深いものです。 |

|

■元代の城壁 先日、北京の知人に誘われて、彼の自宅に行ったのですが、その近くに元代の城壁跡がありました。歴史好きの当方、これを見逃すこともなく、これ幸いと足を伸ばしだ次第です。現在は「元大都城垣遺跡公園」という名前で、その名の通り北京市民の憩いの場になっております。ま、実際は赤土の小山に松なんぞの雑木が生えているようなものですが、それでも歴史好きには約700年の歴史がズッシリと来て、感慨深げであります。それにしても、鉄柵なんかを施すわけでもなく、昇ったり降りたり自由自在。その気になれば、穴ぼこを掘って土を持ち帰るぐらいはやすやすと出来そうです。こんなところに、この国の図太い懐の深さなんぞを妙に感じてしまうのは、私ぐらいのものでしょうか?そういえば、この公園の地下には、大震災に備えて大量の食料や医薬品が貯蔵されているとも言います。いずれにしても、思いが深まる一日でした。 |

|

■曲園著書之墨 周作人の著書に、「買墨小紀」という小品があります。欧化の波が押し寄せる中でも、未だに筆を愛用していた彼が、自分にとって不可欠の道具である古墨に関して、愛情たっぷりにしたためた佳作なのですが、その中に登場する墨の中で、彼が手に入れてもっとも喜んだのが「曲園著書之墨」というものです。曲園とは、兪越(本字は木偏に越)のこと。1821年生、1906年卒。字は、蔭甫。道光三十年の進士にして、官は編修にいたる。博学にして詩文、書法に長じ、著書多数。清末の一大知識といった人物です。号にした「曲園」は、呉門にあった彼の寓居が、曲尺のような格好の土地だったので、名づけたそうです。周氏が文章に残してくれたおかげで、この墨はなかなか有名なものとなりました。そして、周紹良氏の『蓄墨小言』によれば、この墨には二種類のものが知られていて、一つは「曲園著書之墨」、もう一つが「曲園先生著書之墨」。名前からいっても、一つ目が曲園・兪越が自身で作らせた墨で、二つ目は、他の人が作らせて彼に贈呈したものなのです。それぞれ墨肆もことなり、一つ目が胡開文で、二つ目は胡子卿の製品です。 ところが、今回、先のふたつとは別の「曲園著書之墨」を手に入れました。形式は胡開文のものとほとんど変わらないのですが、作った墨肆が尺木堂となっています。尺木堂は、清末まで存続した数少ない歙県の墨匠で、程君房の流れを汲む程怡甫の店舗のことです。 果てさて、流石に大著作を物にした曲園先生ともなると、使った墨の量も半端なものではないらしく、一筋縄では行かないようです(笑) |

|

■文房四宝の王様 書家や画家にとって、筆、墨、硯、紙の文房四宝のうちで、その質にもっとも気を使うものは、筆かと思います。毛の硬さや大きさから、墨含みの状態、紙において書いたときの動きなど、それぞれの個性にあった道具としてきちんと選択されているはずです。俗に「いい筆を使えば、二階級特進する」なんて言葉もあるくらいですから。次に留意しているのが、紙でしょう。墨の滲み具合や丈夫さなんてことは、使ってみれば一目瞭然なのです。その次が墨で、もっともわかり辛いのが硯ということになると思います。ところが、昔の中国の文人たちの書画に思いを馳せて、それに少しでも追いつこうとして道具選びに意を費やすと、この順番が全く逆転してしまいます。墨色に深く留意していくと、墨そのものよりも硯を厳選した方が、色が違ってくることに気づくのです。ある書家は、いままで使っていた墨をそのまま使い、硯を本物の老坑水巌硯に換えてみたところ、まるで違う墨色が現れたので、「目から鱗が落ちた」と仰天してしまいました。こうなると、今まで使っていた墨自体も、見直さないといけないことに気づき、昔買い集めて、使えないダメ墨だと思って押入れにしまいこんでいた古墨を、全て引っ張り出す騒ぎになったのです。硯と墨が変われば、当然の如く紙も変わることになります。墨汁やカーボンブラックいっぱいのインクのような墨に合う紙と、本物の発墨した墨液に合う紙とは、自ずとことなるのですから。紙が変われば当然筆も・・・ ここまでくると、やっとお気づきでしょう。なぜ文房四宝の王様が硯であるのかという、本当の理由を。 |

|

■民国の小筆 筆を外見だけで見分けるというのは、難しいものです。流石に清末以前の筆管まですばらしいものなら、迷うことはすくないのですが(もっとも、毛が変わっていないかは注意が必要です)。このことを、痛切に教えてくれたのが、民国時代の小筆でした。見てくれは、お世辞にも褒められたものではなく、筆管はひん曲がり、毛先に使われている羊毫も何だか雑多で太め。にもかかわらず、これらの小筆を買ってみたのは、見ていて素直だったからでした。時代的には問題がないし、日本であまりお目にかかったことがないものだし、なにより当時の人々が実用に使っていた道具のように感じたからでした。買ったものの中で、一番見てくれが悪いやつを、試しとばかり使ってみると、ビックリ仰天雨霰。筆先のそろう力が並ではない。日本人のように筆の腹で書くことがおおい方には、お勧めできないものの、中国式で筆先を使って小さな文字を書くならば、扱いやすいことこの上ない。これらの小筆には、あまり知られていない筆屋の名前や、書店の名前が掘り込まれています。つらつら考えると、北京の琉璃廠というところは、もともと書店が多かったところで、どうやらこれらの筆は、そういったお店で台帳付けに使っていたもののように思うのです。清朝時代の台帳や手紙などに書かれた文字は、驚くほど小さな文字で、端整に書かれているのですが、こういった小筆があったればこそだったのではないでしょうか。 結局、日本に持ち帰り、これらの小筆は、ほとんど売れてしまいましたが、途中、ちょっと惜しくなってきたので、数本だけ取り置いてしまいました。買ってくれたお客様の中に、某美術館の学芸員氏がいるのですが、彼は収蔵品の題字を書くのにこの小筆を使っており、「数センチの中に小さな文字を入れるには、この筆がないと書けません」と激賞してくれました。 それにしても、一体全体、何が今のものとは違うのでしょう?筆の造り方なのか、毛そのものの質なのか、はたまたその両方か・・・やっぱり、筆は難しい。 |

|

■天津博物館 先日、知人のお供をして、新しくオープンした天津博物館に行ってきました。かつての歴史博物館と天津市芸術博物館などが合併して、一つの博物館になったそうです。日本人設計のドーム型の巨大な建物(というより、センスのない私なんぞには「無駄に馬鹿でかい建物」に見えますが)は、天津の新しい名物になりそうな感じです。建物の前には、これまただだっ広い人口池が広がっているのですが、当日は折り悪く、おじさんが水を抜いて網で金魚を掬いながら掃除をしていました。なんだか、超近代的な空間が、見事なほどレトロに切り替えられている感じで、笑いをかみ殺すのに苦労しました。そして、肝心要の展示品はというと、芸術博物館から移された民国第四代大総統・徐世昌旧蔵の一大古硯コレクションが常設で展示されていました。8年ほど前、雑誌「墨」の特派員ということで、ほんの一部分を見たことがあるのですが、やはりここのコレクションは素晴らしい。端渓に関しては、なかなか大西洞石は見当たりそうにないのですが、古硯であることは紛れもなく、また、歙州硯に関しては、筆舌に尽くしがたい素晴らしさです。 硯以外の展示品はともかくとして、機会があれば、皆様も是非訪れてみてください。お勧めします。 |

|

|

■蘊真堂からの撤退 今回北京に渡航して、しばらくすると、一緒に蘊真堂をやっていた中国人から、年内で蘊真堂から退去するようにと一方的に通告してきました。余りに突然で、びっくりするやら激怒するやら。理由を聞いても、自分勝手な屁理屈を並べるだけで、話になりません。どうやら、こちらを利用するだけ利用して、美味しい所は独り占めしたかったようです。古玩城所の先輩曰く、「いいように、してやられたってことですね」。信じていた人だっただけに、残念限りなしですが、「小人、度し難し」と申します。これ以上、関わっているのも馬鹿馬鹿しい限りなので、さっさと撤退することにしました。関係各位には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後、北京の蘊真堂と当方とは、一切関係が御座いませんので、くれぐれもお間違えなきようにお願いいたします。 なお、この手の自分勝手な小人は、北京の小金持ちに多いそうですので、ご存知よりの方は、くれぐれもご用心下さい。 |

|

■周紹良先生を悼む 先日、知人から周紹良先生がお亡くなりになった事を知らされた。北京に来てより、最もお会いしたかった方だったが、先生を知る幾人もの友達から、現在病気入院中につきお会いするのは難しいと言われ、控えていた。今にして思えば、無理をしてでもご挨拶をしておくべきだったかと、後悔先に立たずの感がある。思えば、先生が世に『清墨談叢』、『蓄墨小言』などの書籍を著してくれなかったら、未だに私たちは清朝の古墨の迷路をさまよい続けていることだろう。先生のこれらの墨に関する書籍は、先生に先立つ蒐集家であった寿石工、張子高、張絅伯、尹潤生などの先達が期待をし、惜しまぬ協力によってまとめられたものであり、言ってみれば、近代古墨蒐集家の達しえた一つの成果だった。おそらく、今後如何なる書物が発行されようと、これらの書籍を補うことはあっても、これらの書籍に替わるものが現れることはないだろう。思えば、先の四氏はすでに亡く、また、墨の拓をとった馬氏も先年お亡くなりになっている。周先生の死は、時代を画する何ものかなのかもしれない。 先生の業績に多大の恩恵を蒙る身として、その幸いを噛しめながら、心中よりご冥福を祈りたい。 2005年9月6日 肆石山樵 頓首 |

|

■文津閣 秋はオークションの季節。今や中国全土で大小様々なオークションが花盛りなのだが、本日は古書籍のオークションがあるというので、北海近くの首都図書館の分館へ出かけた。それにしても、北海近くというと、故宮の北西方向で、昔の貴族の館が多いところ。そんなエリアになぜ図書館の分館なんぞがあるのか訝しく思っていたら、なんと昔の文津閣の跡だった。 そういえば、文津閣が戦後どうなったかなんぞ、いっこうに考えたことなどなかったので、少々びっくり。思わぬ僥倖で、オークションそっちのけで建物をしげしげと見入ってしまった。 流石に内部は現役図書館なのだから、手が加わっているのだろうが、外見はなかなか当時の雰囲気を十分忍ぶことが出来る。どうせなら、入口を守っている象の石像を、オークションに掛けてくれないかなどと、よからぬ考えが過ぎる秋の一日だった。 |

|

■中国のぐい飲み? 形や大きさを見れば、紛れもなく日本の唐津や萩のぐい飲みに見える。ひっくり返して高台に目をやれば、見事な糸きり高台。どう間違っても、せいぜい朝鮮ものどまりが常識だと思うのだが・・・なんとこれが、春秋戦国から漢代のものなんだから、びっくり仰天摩訶不思議。日本でもおなじみになった布目紋の小壷たちと同じ河南省や浙江省あたりで出土してくる正真正銘の年代ものらしいが、馴染みのない中国人たちより、朝鮮人なんかが興味津々買っていく。 元来、無釉薬の焼き締め陶のようなものなので、自然釉が降りたところ以外は、少し肌がカサカサしているのはやもを得ない。それよりなにより、ロクロを使ってすごく薄く作り上げた陶工の技量には目を見張るものがある。 人間が使う道具だから、古今東西かたちやらが似ているのはよくあること。それにしても、それ以後の中国史をひも解いても、この形をしたやきものはついぞお目にかかることはないし、考えれば考えるほど不思議な器だ。 出来の悪い頭でいくら考えたところで、わかりっこないんだし、秋の夜長、北京の月でも見ながら、これで酒でも飲むというのがオツってもんでしょう。でも、この器、紹興酒を注ぐべきか、日本酒を注ぐべきなのか・・・ |

|

■落ち葉拾い!? 「北京に落ち葉拾いに行ってるようなもんだよ」と、友人K氏に言われたが、確かにそれは言い得て妙だ。ところが、落ち葉にもいろいろあって、私の拾おうとするものは、例えば墨ならば、清朝時代の本物の古墨の中でも汪近聖や汪節庵、曹素功など歙県の名匠のものに限られるし、筆ならば、筆管がどんなに良くても毛がよくないとと見向きもしない。流石に、私と辛抱強く付き合ってくれている中国人たちも、「先生の欲しがるものを探すのはたいへんです。探し回ってやっと20本の古い墨を見つけたと思っても、先生の欲しがる墨は1本あるかどうかわからないのですから」と、半ば音を上げだしている。 果てさて、この落ち葉拾い、いつまで続けられることやら・・・ |

|

■栄宝斎の赤罫便箋 北京・栄宝斎の赤い罫線入りの便箋は、人気商品だそうだ。先般、頼まれてこの便箋を買って帰国した。ところが、依頼主は見事に肩透かしを食らわせてくれたので、ネットを使って売ることになってしまった。兎にも角にも、ネット売りは好評で、何とか完売してくれた。その時のうたい文句に、いつ品切れになるかわからない旨の文章をいれたのだが、今回、北京に来て見ると、書いた通りに品切れになっていた。先に買ったときには、あんなに山積みになっていたのに・・・しかも、値段は他の便箋より割高だというのに・・・ 赤罫便箋、恐るべし! 次はいつお目にかかれるか。 そういえば、同じときに、宛名のところを赤く縁取りした封筒も買ったのだが、これは、便箋よりさらに値段が張った。日本に帰って他のお店の商品を覗いてみると、デザインは同じだが紙質が全然違うものを、安値で売っていた。ということで、封筒はしばし考えた末、売らずに取っておくことにした。 |

|

■便箋ついで 今の便箋が品切れ状態になると始末に終えないのだから、古い便箋なんぞになると、もっとたいへんになる。清末から民国ぐらいの便箋には、有名な画家が書いた洒落た図柄が刷り込まれていたり、四季折々の花などの図柄がワンポイントに施されていたりする。ともすれば、無粋な商品が多い現代の中国から考えると、想像も出来ないほど気の利いたものだ。 もっとも、たまにお目にかかっれても、数が少なくなった故か、結構な値段を言われて、それはそれで始末に終えない。 同じ頃の封筒はというと、こちらはさらに数が少ない。しかも、薄い半透明な外紙の下に、図柄を施した紙を入れるという、二重構造になっていたりして、さらに手が込んで洒落ている。こんな発想をかつての中国人が持っていたのかと思うと、びっくりするくらいのものなのだ。 |

copyright 2004. Denpeki all rights reserved.